ぶどうの実が実る時

教頭 上川 恵

6年生がスタディツアーで宿泊する「いりやど」がある南三陸町入谷地区が、農林水産祭のむらづくり部門で天皇杯を受賞したと、うれしいニュースが入ってきました。天皇杯は最高位を意味します。

農林水産省のホームページによると、

「農林水産祭」は、昭和37年から毎年11月23日の勤労感謝の日を中心として、全国民の農林水産業に対する認識を深め、農林水産業者の技術改善及び経営発展の意欲の高揚を図るため、国民的な祭典として行われています。

「むらづくり部門」は、「農林水産祭」の表彰行事7部門の一つとして昭和54年度に設けられています。この表彰は、業績発表等を行うことにより、むらづくりの全国的な展開を助長し、もって地域ぐるみの連帯感の醸成及びコミュニティ機能の強化を図り、農林漁業及び農山漁村の健全な発展に資することを目的としています。

とあります。

過去1年間に農林水産大臣賞を受けた農業、林業、水産業などの取り組みの中から、特に優れたものに天皇杯、内閣総理大臣賞、日本農林漁業振興会長賞が贈られるとのことで、今回「入谷の里山活性化協議会」として、自然の恵みや伝統文化を生かした学びの場の提供や交流促進、農作業、ものづくりなどの体験プログラム開発を含めたグリーン・ツーリズムの業績が認められたというわけです。入谷の里活性化の一つとして、本校のスタディツアーの受け入れも含まれているとのことで、毎年お世話になっている一人ひとりのお顔を思い浮かべながら、喜びを噛みしめています。改めて震災からの復興、新しい地域づくりに取り組む人々の弛まぬ努力と情熱に、心から敬意を表します。

弛まぬ努力と情熱と言えば、二人の日本人のノーベル賞受賞もうれしいニュースでした。ノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大学栄誉教授坂口志文氏は、興味と探究心が研究を支えたと会見で発言しています。また、ノーベル化学賞を受賞した京都大学副学長北川進氏は、新しいことへのチャレンジは科学者の醍醐味と発言しています。

入谷の方々も研究者のお二人も、情熱を絶やさず活動や研究を続けたという点が共通しています。苦労もたくさんあったと聞きますが、それらを乗り越え受賞という形で実を結んだ事は、本当に喜ばしい事です。

今年の運動会は天候に悩まされましたが、無事に開催する事ができました。保護者の皆様には、予備日になった事でご家庭のスケジュールを調整していただいた事と思います。ご協力ありがとうございました。子どもたちは限られた期間で、ダンスや競技の練習に励みました。特に高学年は、隙間の時間を使って係の仕事の準備をしたり、作戦を立てて低学年に伝えに行ったり、ダンスや競技の自主練習をしたりして、頼もしい姿が見られました。努力が実を結ぶ事ばかりではないけれど、小学校で経験するたくさんのチャレンジが、無駄ではなかったと思える6年間であって欲しいと願います。

神さまはぶどうの木、私たちはその小枝です。神さまは私たちを大事に手入れして、立派なぶどうの実を実らせてくださいます。いつ実を結ぶのか。それは神さまにお任せしましょう。

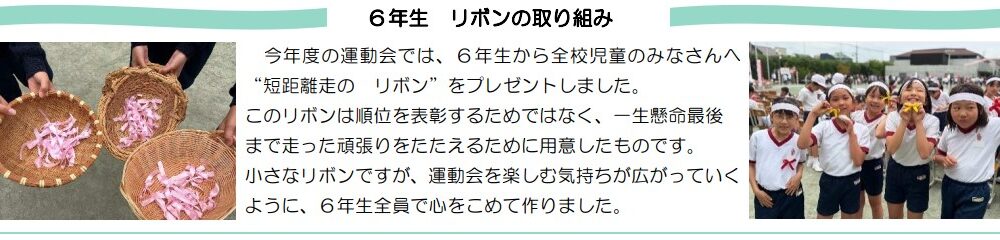

代表委員会 運動会への取り組み

2学期に入り、代表委員会として「運動会で私たちにできることは何だろう」と話し合い始めました。考え始めたものの、9月は6年生も5年生もスタディツアーがあり、落ち着いて取り組み始められたのは、9月下旬。「来てくださる方に『あいさつ』がしたい」、「フォトプロップスで、また楽しく写真を撮ってもらいたい」という熱い思い

2学期に入り、代表委員会として「運動会で私たちにできることは何だろう」と話し合い始めました。考え始めたものの、9月は6年生も5年生もスタディツアーがあり、落ち着いて取り組み始められたのは、9月下旬。「来てくださる方に『あいさつ』がしたい」、「フォトプロップスで、また楽しく写真を撮ってもらいたい」という熱い思い のもと、動き始めました。熱い思いはあるものの、休み時間にフォトプロップスを作ろうとしても、6年生の休み時間は色々な仕事で埋まってしまうことが多く、下級生と予定を合わせるのも一苦労。全てのフォトプロップスが仕上がったのは、前日のことでした。『あいさつ』についても、どこであいさつをすれば、保護者の動線と被らないか、運営委員(6年生の学級委員4名)で何度も話し合いを重ね、決定していきました。

のもと、動き始めました。熱い思いはあるものの、休み時間にフォトプロップスを作ろうとしても、6年生の休み時間は色々な仕事で埋まってしまうことが多く、下級生と予定を合わせるのも一苦労。全てのフォトプロップスが仕上がったのは、前日のことでした。『あいさつ』についても、どこであいさつをすれば、保護者の動線と被らないか、運営委員(6年生の学級委員4名)で何度も話し合いを重ね、決定していきました。

当日は雨天延期で、平日の開催となり、児童が朝の仕事をできる時刻までにたくさんの来場者……という予想とは少しずれてしまいましたが、坂下門・正門・セントラルコートに分かれてのあいさつを一生懸命頑張りました。また、下級生がフォトプロップスで楽しそうに写真を撮ってくれているのをうれしそうに眺めているのも印象的でした。学校に通う児童のために、学校に足を運んでくださる保護者のために、自分たちの時間や力を使って動いていることが、少しでもたくさんの人に伝わってくれていたらうれしいです。

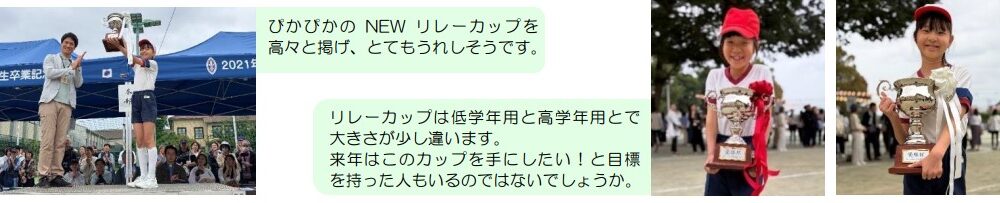

運動会リレー NEWリレーカップ授与の第一号は⁉

運動会の花形種目であるリレー。優勝チームには、閉会式でリレーカップ(優勝杯)を藤の会から授与されます。そのリレーカップを今年度から新調していただきました。

運動会の花形種目であるリレー。優勝チームには、閉会式でリレーカップ(優勝杯)を藤の会から授与されます。そのリレーカップを今年度から新調していただきました。

今回のリレーでは、低学年はレース途中で追い上げをみせた青チーム、高学年は圧倒的な速さで白チームが1位となり、それぞれの代表者が新調されたリレーカップを受け取る第一号となりました。ちなみに以前のものは、約35年もの長い間使用されていました。来年はどんな決着になるのか楽しみですね。

保健 歯の授業

毎年秋に行われている1年生の歯の授業。今年も歯科医の丸森英史先生と恵美子先生をお呼びして、歯磨きのポイントをお話ししていただきました。丸森先生とのおつきあいは英史先生のお父様である賢二先生から始まります。1989年より賢二先生に虫歯予防についてご指導いただき、2002年からは英史先生にいらしていただいています。赤染めが初めての子も、最初に担任の先生が赤染めをして赤くなっている様子を見て安心したのか、積極的に赤染めをしてくれました。普段目に見えにくい歯垢を赤く染めだすことで、「こんなところが磨けていないのか!」「朝磨いたはずなのに……」と驚く声があちこちで聞こえました。

特に低学年は、ぐらぐらした歯があったり、生えかけの大人の歯があったりと、どんどん口の中の様子が変わります。そのため今の口の中や歯一本一本をよく観察して、歯ブラシをどう使ったら歯垢を落とせるかを試行錯誤することが大切です。見つけたコツを発表していただくと、「強く磨くよりも優しく歯ブラシを当てて動かしたほうが磨けました。」「いつもは横に動かしていましたが、縦に動かしてみると歯垢が取れました。」など、こちらからコツを一つ一つ教えているわけではないのですが、それぞれにとても良い気づきがあったようでした。

そして特に盛り上がったのは、おうちの方の歯を子どもたちが磨くコーナーです。(例年とても盛り上がります!)いつもはおうちの方に仕上げ磨きをして もらっている子どもたちが、真剣な眼差しでおうちの方々の歯を磨いていました。中には「人の歯を磨くのは難しいことが分かったので、自分の歯は自分で磨きたいと思った。」と、感想をくれた1年生もいました。

授業後の感想の中にはたくさんの発見が書かれており、課題発見・解決学習のプロセスを感じてくれたのだと思います。そして何より、1年生がおうちの方とワクワクしながら学習を進めていく姿は、ほほえましいものでした。改めて、ご協力ありがとうございました。歯の授業は全学年行っており、子どもたちからは、「どうして毎年赤染めするの?」と聞かれることがあります。

歯に興味を持ち、どうしたら健康な状態でいられるかを考えるプロセスは、体のどの部位にも共通します。「歯がつるつるになった!」「自分で磨けた!」という成功体験をこれからもどんどん積み、体全体の健康にも興味をもってほしいと保健室より願っています。