正義の味方

校長 児玉 純

「いつまで続くのか?」と思っていた猛暑ですが、彼岸の声を聞く頃に急に秋の気配が漂ってきました。この「秋らしい気候」がいつまで続くか、今度はこんな心配をする日々です。

2学期に入り6年生の南三陸、5年生の稲刈りとスタディツアーを無事に終えることができました。6年生は例年通り石巻市の大川小学校を訪れ、語り部の佐藤様からお話を聞きました。その後、南三陸町立戸倉小学校の全校児童が避難した五十鈴神社を訪れ、当時1年生の担任だった斉藤先生からその時の生々しいお話を聞くことができました。「これなら大丈夫。」という人間の思いをはるかに超えた自然の力にどう対処すべきか、何を準備したら良いか考えさせられました。5年生のスタディツアーでは、金砂オールスターズ(農家の皆様)が子ども達を笑顔で迎えてくださり、稲刈りの貴重な体験と温かい交流の時間を過ごすことができました。武藤観光農園でもおいしいお土産(ブドウ)を持ち帰ることができ、子ども達は大満足でした。印象的だったのは、どちらのスタディツアーでも、現在の日本が抱える第一次産業に関する課題が語られたことでした。生産者の皆様に対して、私たち消費者がもっと関心をもたなくてはいけないということを子ども達なりに受け止めていたのではないかと思います。毎年、現地で私たちを笑顔で迎えてくださるだけでなく、たくさんの学びの場を準備してくださる皆様に、心から感謝したいと思います。

話は変わりますが、「正義の味方」と言って思い浮かぶのはだれでしょうか?私は小さい頃熱中した、月光仮面とかエイトマン、鉄人28号などが(彼らを知っている人は少ないと思いますが)ぱっと思い浮かびます。どれもわかりやすい構図で、見るからに悪そうな悪の手先が出てきて、苦しめられるけど最後は正義の味方がやっつけて、めでたしめでたしというストーリーだったように思います。ところが、現実の世界はどうでしょう。そんなに単純で分かりやすいものは一つもありません。世界各地で起きている紛争も、身近なところで起きている小さな諍いも皆「自分が正しい」、「自分が正義だ」と信じて起きています。先日行われた「子どもの成長を支える懇談会」で講師の堀潤氏は、ガザを取材した時の話を例に挙げ、「みんなが平和を願っているが、平和の解釈が違うことで争いが起きている。誰にとっての平和か、平和とは何かについて対話することが大切だ。」と話されていました。

イエス様は、ユダヤ人が待ち望んだキリストではないかと期待を集めましたが、彼らが思い描いていたようなヒーローではありませんでした。支配者ローマを倒し、ダビデやソロモンの時代のようにユダヤ人の王国を打ち立ててくれる英雄ではありませんでした。強くてたくましい正義の味方ではなかったのです。いつも、最も小さい者、最も弱い者に寄り添って歩まれました。

最近、『教皇選挙』という映画を見ました。Conclaveを題材にした話題作ですが、本当の正しさ、正義とは何かと常に問いかけてくる映画でした。世界で最も高い位に就いている聖職者達が、「自分が正しい」「自分が正義だ」と主張し合います。そして自分の過ちに対してはとても寛大です。世界中から集まった候補者達の思い、その中で苦悩する首席枢機卿の姿が見事に描かれています。

本当に正しいこと・正義とは何なのか、自分は誰にとって正義の味方であるべきなのか、そして、その答えは正しいのか。日々自分に問いかけながら過ごしていきたいと思います。

6年スタディツアー 宮城県南三陸町

6年生は、今年で11回目となる南三陸スタディツアーに行ってきました。実際に自分の目で見て、耳で聞いて、触れて、味わって……、スタディツアーの醍醐味はまさにこのような「本物の体験」ができるところにあります。子どもたちは1学期のLinkの授業で、事前学習として南三陸について調べる課題に取り組み、これから訪れる町について想いを馳せていました。

1日目は東日本大震災で被災した震災遺構を巡りました。最初に訪れた石巻市立大川小学校は、多くの児童や教職員が命を失った場所です。震災の恐ろしさについてテレビやインターネットの動画などを通して知識があった6年生たちでしたが、大きな鉄骨が溶けたかのように曲がっている様子や、津波の跡が今なお残る校舎を見て、何も言葉にならない様子でした。一方で、語り部の佐藤敏郎さんから伺ったお話は、過去を受け止め未来を拓いていくためのメッセージでもあり、一人ひとりの胸に前向きな思いとして深く刻まれていきました。また、南三陸町の震災遺構である高野会館の中も案内していただきました。子どもたちは高野会館で津波の脅威について知ると共に、助かった命についてもお話を伺うことで、更に考えを深めるためのきっかけとなったようです。

2日目は南三陸の豊かな自然の中で、漁業や農業などの第一次産業を体験するプログラムです。朝一番に本物の漁船に乗せていただき、ワカメや貝類の養殖場を視察しました。お天気にも恵まれ波も穏やかでしたが、思いの外スピードの出る漁船に「ジェットコースターよりドキドキする!」と叫ぶ子も。その後は、実際に南三陸のワカメを試食したり、志津川湾で採れた海藻でふりかけを作ったりと、お腹も大満足のひとときでした。更に、午後は農業体験へ向かいました。まずは自分で選ばせてもらったりんごを丸かじりさせてもらいます。おいしい活動のあとで、農家が抱える後継者の問題や地球温暖化が農作物に与える影響についてお話を聞き、今後も同じように農作物を収穫し続けるためには多くの課題があることも分かりました。

最終日の3日目は、南三陸の間伐材を使用した木工クラフト体験です。南三陸の森林は良質であること、その森林の杉間伐材を活用することの意義などを丁寧に教えていただき、ペンスタンド作りにもいっそう気持ちがこもります。最後には文字通りたくさんのおみやげを持って帰り、心に残る時間となりました。ですが、子どもたちの学習はこれで終わりではなく、ここからもう一度始まっていきます。自分たちがスタディツアーで得た貴重な経験を通して、次はどんな行動をしていくのか、新たな学びへとリンクしていきます。

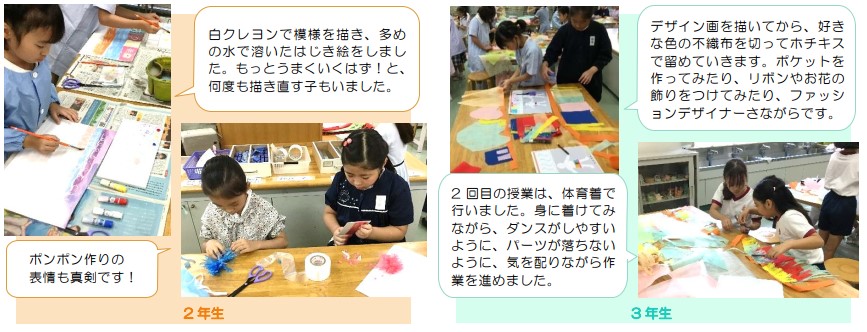

運動会準備・図工科での衣装づくり

今年の2・3年生は図工の授業で自分たちのダンスの衣装を作っています。運動会で身に着けるため、気合いが入っています。どんな衣装で登場するのか、当日を楽しみにしていてください。

5年生秋のスタディツアー 茨城県常陸太田市金砂郷

春に続いて2回目となる茨城県金砂郷へのスタディツアー。 5月に自分たちの手で植えた苗が、どれだけ大きくなったかな?と、わくわくしながらバスに乗り込みました。田んぼが近づき、左右を見渡すと、黄金色に輝く稲がずらりと並んでいました。5月とは全く異なる景色に子どもたちからは驚きの声が上がりました。田んぼに到着すると、バインダーと手刈りに分かれて、稲刈りの作業が始まります。「バインダーがまっすぐ進まない!」「鎌で上手に刈るにはどうしたらいいの?」と、稲刈りの大変さと楽しさを味わいながら作業を進めました。

2日目は武藤観光農園へぶどう狩りに行きました。おいしいぶどうの見分け方を聞きながら、おうちへ持ち帰るぶどうを選びます。大きくておいしそうなぶどうを探す眼差しは真剣そのものでした。採れたてのぶどうを試食させていただくと、その甘さとみずみずしさにびっくり。品種による味の違いがよく分かり、子どもたちそれぞれがお気に入りの品種と出会うことができました。豊かな自然と、あたたかい地元の方々に守られて、スタディツアーを終えました。

-

バインダーに挑戦!

-

雷雨で急遽稲刈りが中止に。体育館での交流会の時間をたくさんもつことができました。

-

おいしそうなぶどうを真剣に探し中。

日記より

・いねかりは途中で中止になってしまって、やりきれない気持ちで田んぼを後にしたけれど、金砂の方とお話をしたり、歌のプレゼントをしたりしているうちにだんだん気持ちが晴れてきました。

・バインダーは簡単そうだと思っていたけれど、大きくて重くて大変でした。進み始めたと思ったら、ごうかいに曲がってしまいました。

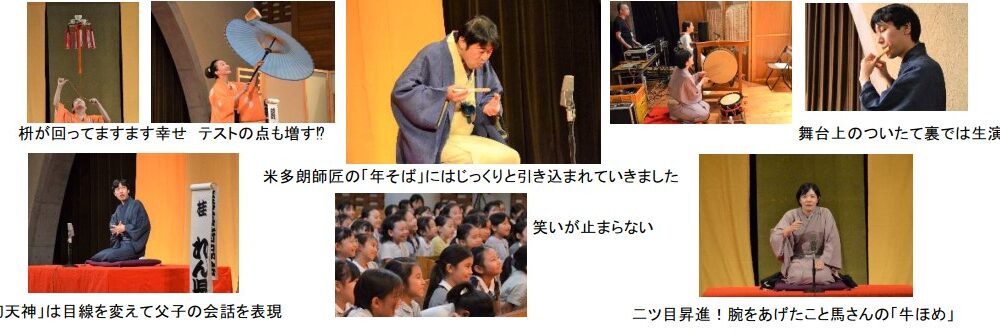

寄席が学校にやってきた! 笑いと幸せあふれる演芸鑑賞 〜3・4年生〜

本校初、寄席公演!今年の落語授業では本物の寄席の高座セットや楽器がチャペルに置かれ、寄席と同じ番組(前座→二ツ目→中入り→色物→真打)が組まれました。3年生は例年通り、事前授業でワークショップを受け、代表4組が落語と出囃子太鼓を前座さんの前に演じさせていただきました。見ている方に伝わるように大きな声で、一人で何人もの役を演じ分け仕草をつける落語。それぞれが練習の成果を発揮し、見ているみんなの笑いが止まりません。勿論、落語家さんの咄も笑い続け、終演後は「笑いすぎて頭がいたい。」と言った子もいたそうです。

今回の出演者の中で初めて来校されたのはお二人。前座の桂れん児さんは、子どもの頃から落語好きで夢に向かって進んでいる方でした。色物の鏡味味千代さんは、社会人になって世界を見た後に日本に目を向けた時、素晴らしい芸能が日本にあったことに気づき、転職して太神楽師(だいかぐらし)に。「人々の幸せを祈るおめでたい芸」太神楽で幸せを振りまいてくださいました。毎回、生き方も学ばせていただいています。