言葉の貯蓄

教頭 上川 恵

大学を卒業したての頃、勤めていた幼児教室で子どもとの関係作りに悩んでいた私は、上手くできない自分に苛立ち、きっと不機嫌な顔をしていたのだと思います。上司に言われた一言が「詩を読みなさい。」でした。尖っていた私は、「詩を読むだけで仕事が上手くいくわけがない。」と、そのアドバイスに不満を持ちながらも、帰り道に本屋に寄って2冊ほど詩集を購入し、一気に読みました。結果、何も改善しないまま、悶々とした日々を過ごしたのでした。

あれから何十年も経って、ふとこの時のエピソードを思い出します。あの時の私には響かなかったアドバイスですが、今はとてもよくわかります。言葉は心を耕し、時に癒し、人生の道標となってくれることがあります。

この夏私は、自分の心を耕す言葉に出会うことを目標に過ごしました。活字を読むのではなく、耳から入る言葉を欲していた私は、オーディオブックに初挑戦しました。イヤホンも買いました。色々試した結果、眠る前にまったりとしたエッセイを流し、リラックスして安眠する、という贅沢を見出しました。内容はほぼ頭に入らないのですが。

百人一首や競技かるたの魅力を描いているドラマも楽しみの一つでした。ドラマの内容ももちろん魅力的ですが、限られた文字数で情景や感情を豊かに表現する日本語の魅力を改めて感じています。百人一首は800年前に読まれた歌ですが、見ている景色や美しいと思うものは今と変わらない、というところに時空を超えた魂のつながりを感じます。影響された私は、空を眺めたり、鳥や蝉の声に耳を傾けたりしてみようかと、夕方、川のほとりを散歩することを日課にしました。

久しぶりに連絡を取った友人との、他愛の無い会話やメールのやりとりも、ホッと心が和むものです。

高校野球では、仙台育英高校の須江監督が貫く「グッドルーザーであれ」の精神が話題となっています。コロナの影響を大きく受けた3年前、初優勝のスピーチで「青春は密」「全国の高校生に拍手を」という言葉は心に響きました。座右の銘を「人生は敗者復活戦だ」とする監督は、負けて失敗して、その後どうするか考えることを大切にしているとのこと。彼の口から出る言葉は、自分自身の経験からくる裏付けのある温かく芯のある言葉です。尊敬する教育者の一人です。

言葉の貯蓄プロジェクトは、いつか自分も誰かに分け与えることができるように、もう少し続けたいと思います。

子どもは、親以外の大人からもらう言葉に、大きく影響を受けることがあります。誰と出会うか、その環境を作ってあげることは、親が子どもにしてあげられることの一つです。夏休み、家族のためにたくさんの時間とエネルギーを費やした保護者の皆様、お疲れ様でした。ご自分の心を潤すことも忘れないでください。

2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

チャリティ・デー

今年のチャリティ・デーは、2024年元日に発生した能登半島地震をテーマに、北陸学院理事長の堀岡満喜子先生をお招きし、お話を伺いました。

災害復興のボランティアと聞くと、瓦礫の撤去や清掃といった力仕事を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、小学生にとっては難しい活動です。では、子どもたちにもできることは何でしょうか。堀岡先生のお話を通して、「優しい心を届けること」が子どもたちにもできる大切な支援であると気付かされました。

震災では多くの建物や物が壊れてしまっただけでなく、被災地の人々の心も深く傷つきました。優しかった人が優しくなくなったり、明るかった人の口数が少なくなったりするなど、大災害ならではの「苦しみ」が広がっていく様子を、堀岡先は切実に語られました。

そうした中で、被災地のために何かしたいという思いから、様々な世代の人が行動を起こしていました。その一つひとつが、人から人へと優しさを届け、またその優しさを受け取るつながりとなっていました。

講演の最後には、聖書の一節である「喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。」(ローマの信徒への手紙12章15節)が引用されました。苦しむ人に寄り添い、心を込めて優しさを届けることは、年齢に関係なく誰にでもできることだと改めて感じます。

14年前、東日本大震災をきっかけに始まったチャリティ・デーも、困っている人や苦しんでいる人に心を寄せたいという思いからスタートしました。今回の講演は、「神様の愛を知っている私たちだからこそできることがある」というチャリティ・デーの原点を、子どもたちと共に思い返す大切な時間となりました。

-

-

-

「みんなのおいのり」3~5年生が聖書の時間に、戦争や紛争、自然災害、 差別などによって苦しんでいる人たちのことをおぼえてお祈りを考えました。

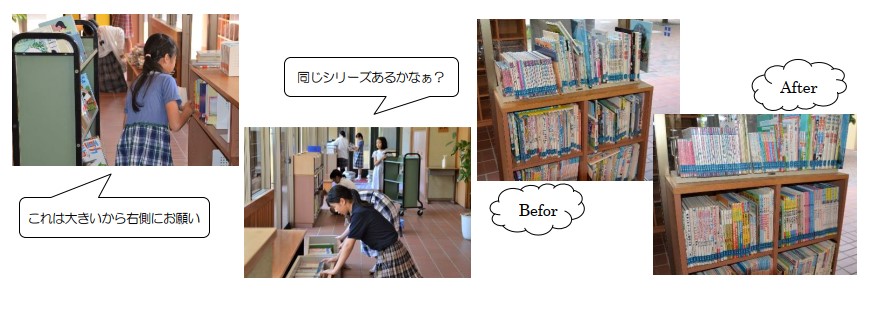

図書委員会の取り組み・夏休み 学年文庫の埃出し

8月下旬というのに連日36度の猛暑!そんな中、図書委員5・6年の児童が登校し、学年文庫をきれいにしてくれました。

1・2年の学年文庫は、人通りが多く埃が入りやすい場所にあります(時には虫も進入!?)。棚からすべての本を出し、棚の拭き掃除をし、まぜこぜに並んでしまっていたものを、大きさ順、シリーズ別、大まかな分類別に並べ直します。これがなかなかの手間……。声をかけ合いながら協力して、熱中症に気をつけながらこまめに休憩を取り、午前中いっぱい頑張っていただきました。

おかげさまで美しく気持ちのよい学年文庫になりました。図書委員のみなさまお疲れさまでした。

立教Boys and Girls Summer programme at 立教英国学院

5年生10名が、立教小学校の4・6年生と一緒に参加しました。朝早くから40名の児童が空港に集まりました。その顔にはこれからイギリスという異国で生活することへの期待と不安が入り交じっているように見えました。

初日はドミトリー(寮)に行き、長旅の疲れをとりました。2日目からは、クラスに分かれて英語で授業を受け、休み時間には一緒にスポーツや遊具で遊んだり、学内の散策をしたりして仲を深める姿がありました。男女が混ざって学校生活を送る経験は普段はないためか、お互い様子を見ながら慎重に関わる児童がいる一方、自分から積極的に周りに話しかけて仲間を増やす児童もいました。

このサマープログラムでは、立教英国学院の学校生活の一部を体験するだけでなく、多くの体験プログラムが盛り込まれています。一つ目は、寮生活や食事を通して集団で生活するための社会マナーや周囲の人のことを考えながら過ごす気遣いを身につけることです。毎食、全員が食べ終わるまで待ち、他の人を待たせすぎないように「時間」を自然と意識するようになりました。周りをみて自分の行動をコントロールする力が身についてきた様子でした。二つ目は、イギリスの文化を理解するということです。スコーンを作ったり、ドーバー海峡に面した石灰の崖が剥き出しになっているセブンシスターズに行ったり、ウィンザー城やウェストミンスター寺院の見学をしました。毎日の礼拝に加えて、時には地元の教会の日曜礼拝に参加したり、ロンドンまで出かけ、立教小学校・立教女学院小学校に縁のあるセントポール大聖堂やセントマーガレット礼拝堂に行ったりもしました。日曜礼拝では、歌詞が映し出されるスライドを見ながら初めて聞く聖歌も心を込めて歌い、地元の方々と楽しく礼拝に参加しました。また、ロンドン市内の教会や寺院では、ガイドさんからの話を聞き、随所でそっと目を閉じ手を合わせ祈る児童の姿が見られました。第二次世界大戦終戦から80年の今年、8月15日を異国の地で迎えたとき、その景色は子どもたちの目にどう映ったのでしょうか。平和を願うポピーの花が町のあちらこちらや学院内に飾られ、そのポピーの花を見る度に、静かに自身の中で平和への思いと向かい合っていました。三つ目は3校の交流です。立教女学院の参加はこれが初めてでしたが、日に日に交流が深まっていきました。その日の最後のふり返りでは、お互いがどのような考えをもったのか会話をしました。児童からは、「性別や年齢に関係なく仲間が増えたと感じられた。」「最初の一歩を踏み出すのは勇気が必要だったけれど、わかり合えるって楽しいと思えた。これからは自分から関わりをもてる人になりたい。」といった声が聞かれました。環境の変化で変わる価値観がある一方で、普遍的なものがあることも学んでいたように感じました。

神様に守られていることを感じながら「知る」ことを大切にし、それぞれの考えや存在を大事にして9日間を過ごせた児童の姿に、これからも互いのよい交流が続いていって欲しいと願うばかりです。

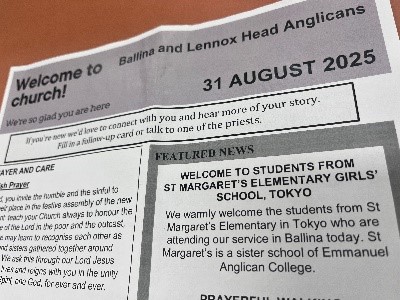

Emmanuel Anglican College (EAC) 2025

今回で5回目となるEAC国際交流プログラムを実施しました。例年同様、12名の6年生が、オーストラリア・サウスウェールズ州バリナにてホームステイをし、現地の生活を体験しました。これまで通り温かく迎えてくださったEACのスタッフの皆様・ホストファミリーの方の優しさに支えられ、充実した経験をした10日間。また来年!と挨拶を交わし、お別れすることができました。

毎年、期間中に2回ある日曜日は、滞在している町のアングリカンチャーチ(聖公会)での礼拝に出席し、祈りと賛美を捧げています。「東京にある聖公会の学校から来ました。」というと、教会関係者の方々はじめ出席者の皆様が、いつも本当に嬉しそうに歓迎してくださいます。英語での礼拝は全ての内容を理解することはできなくても、普段学校で捧げている礼拝と似ている点を見出すことができ、心が落ち着くひとときです。世界に広がる聖公会ネットワークにつながる喜びを感じながら、神様への感謝をお捧げしています。

-

-

バリナにあるSt.Mary教会8月31日の週報。私たちの訪問を記載してくださっていました。